Оценка текущего состояния организации

Чтобы разработать хорошую цифровую стратегию, необходимо детально изучить текущую ситуацию и контекст (точку А, как это часто говорят). На старте необходимо определить заинтересованные стороны, продукты и услуги, ресурсы, показатели и метрики, учесть правовые ограничения, особенности региона или организации, исторический контекст, оценить компетенции команды. Авторы доклада предлагают обратить внимание на шесть основных моментов:

- изучение заинтересованных лиц;

- изучение продуктов и услуг, их описание «как есть»;

- изучение компетенций команды цифровой трансформации и кадрового потенциала рынка;

- изучение инфраструктуры, сервисов и данных;

- изучение региональной специфики: текущее состояние и исторический контекст;

- изучение нормативно-правовых актов и требований вышестоящих организаций.

Изучение заинтересованных лиц

Стратегия цифровой трансформации организации непосредственно влияет на ограниченный круг лиц: сотрудников, клиентов, органы и организации, участвующие в межведомственном взаимодействии. Однако, опосредованно она воздействует на более широкую аудиторию. Заинтересованными лицами (стейкхолдерами) будут клиенты (граждане и организации) как потребители государственных услуг и сервисов, поставщики, ИТ-разработчики, контрольно-надзорные органы, экспертное сообщество и другие. Авторы рекомендуют составить карту заинтересованных сторон, или стейкхолдеров, на которой указать их отношения и интересы, степень влияния на реализацию стратегии цифровой трансформации, а также качество этого влияния (положительное, отрицательное).

Изучение продуктов и услуг, их описание «как есть»

Для понимания текущего состояния большое значение имеет изучение того, как создаются продукты и предоставляются услуги, что включает в себя изучение существующих процессов. Одни и те же или похожие услуги в разных местах могут предоставляться по-разному, поэтому необходимо изучить реальный процесс оказания услуги, создания или предоставления продукта.

Изучение компетенций команды цифровой трансформации и кадрового потенциала рынка

Кадровые ресурсы — одни из важнейших для цифровой трансформации, и подготовка кадров для этого относится к государственным приоритетам. При разработке стратегии цифровой трансформации необходимо узнать, какие сотрудники есть в команде трансформации, каким образом и на каких условиях можно привлечь недостающих сотрудников. Далее предстоит оценить готовность к цифровой трансформации сотрудников организации, находящихся вне цифровой команды, а также кадровый потенциал рынка (региона, страны, отрасли), в том числе наличие подходящих кадров в бизнесе.

Изучение ИТ-инфраструктуры, сервисов и данных

Цифровая трансформация неотделима от имеющейся ИТ-инфраструктуры, данных, приложений, анализ и оценка состояния ИТ-инфраструктуры, сервисов и данных, которые войдут в охват трансформации, а также будут затронуты изменениями, — важнейший шаг. Во многих организациях ИТ-ландшафт разнообразен из-за распределенности и наличия территориальных подразделений и подведомственных организаций, имеющих собственную ИТ-инфраструктуру, и чем более громоздка ИТ-инфраструктура, тем сложнее она в управлении. Чем лучше ИТ-инфраструктура описана, унифицирована, тем меньше будут затраты на ее поддержку, внесение изменений и предоставление текущих ИТ-услуг. Руководителю цифровой трансформации необходимо выяснить, понятны ли проблемы и «узкие места» в ИТ-инфраструктуре, ведется ли учет оборудования, оценка его состояния и предела ресурса.

Изучение региональной специфики: текущее состояние и исторический контекст

При стратегическом планировании следует учитывать экономические факторы и включать в стратегию цели по развитию экономики региона, увеличению валового регионального продукта и повышению благосостояния жителей. Ключ к цифровой трансформации региона — стимулирование развития тех отраслей экономики, которые уже сейчас формируют валовый региональный продукт, так как именно они дадут максимальный эффект.

Изучение нормативно-правовых актов и требований вышестоящих организаций

Оценка текущего состояния, в котором находится организация, требует детального анализа разноуровневых нормативных правовых актов: федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, приказов отраслевых министерств, нормативных актов региона или муниципалитета и др. Авторы доклада отмечают, что многие из указанных выше критериев оценки текущего состояния можно включить в комплексную оценку цифровой зрелости организации.

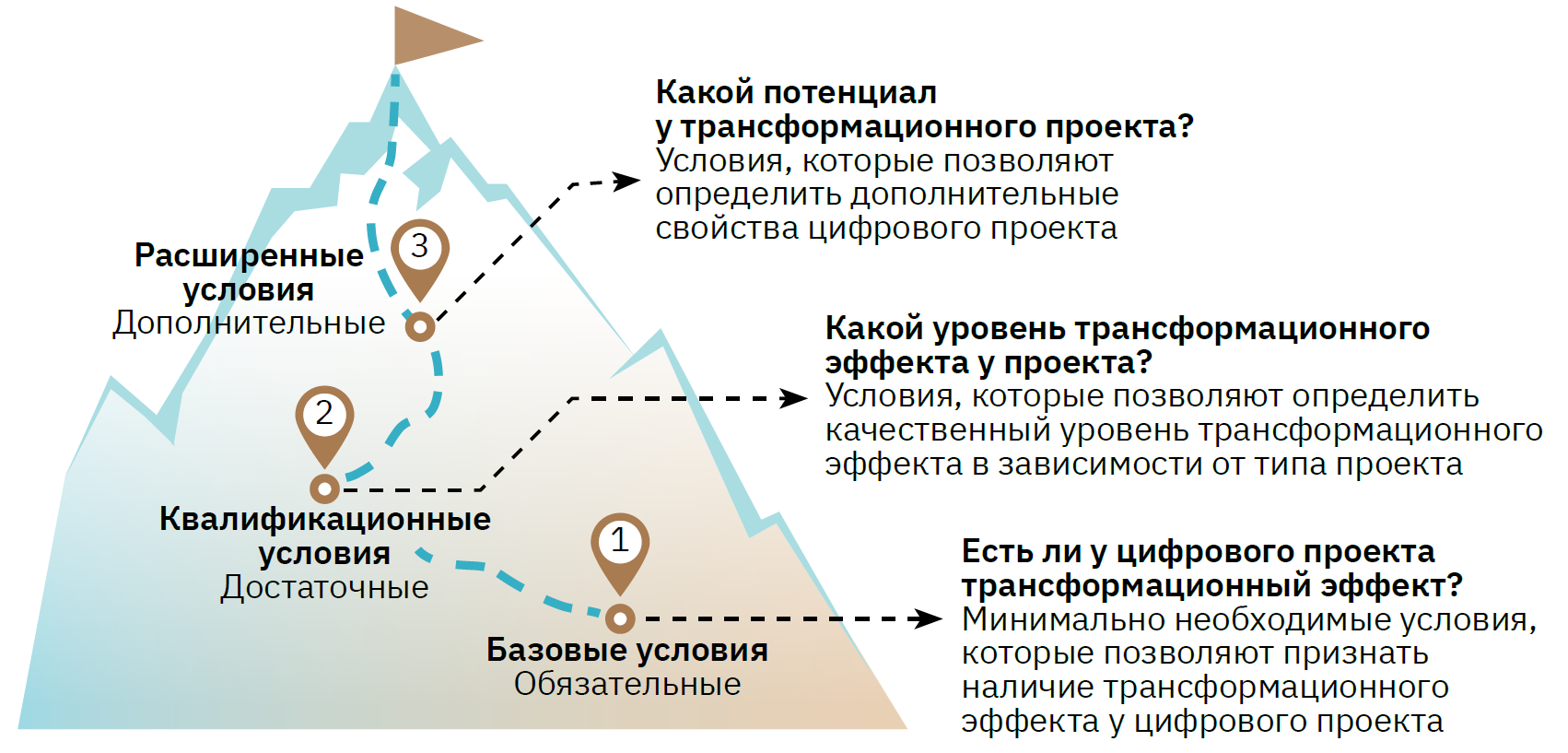

Показатели и критерии оценки эффектов от цифровой трансформации

Зарубежные страны и отрасли накопили серьезный опыт сценариев и результатов цифровой трансформации, которая перешла из области хайпа в конкретные действия по выстраиванию цифрового взаимодействия в различных областях деятельности. Стал понятен достижимый масштаб изменений, на которые можно рассчитывать, какова высота планки, которую можно поставить. Здесь и принципиально иной уровень незаметности государства и его удобства во взаимодействии с гражданами, качественные изменения ключевых метрик, например, ускорение процессов от дней и недель до секунд, прозрачность и автоматизация принятия решений через алгоритмы и данные. Для оценки трансформационного эффекта проекта авторы доклада предлагают посмотреть на три группы условий, которые определяют силу проявления этого эффекта (см. рисунок). Особенно важно обратить на них внимание на начальной стадии разработки решений.

- Базовые условия — определяют наличие или отсутствие трансформационного эффекта в принципе.

- Квалификационные условия — определяют один из трех уровней проявления трансформационного эффекта: низкий, средний, высокий.

- Расширенные условия — определяют динамику проявления и дальнейшего усиления трансформационного эффекта.

Рисунок. Три группы условий, которые определяют силу проявления трансформационного эффекта.

Базовые условия оценки эффекта

Есть несколько условий, которые позволяют говорить о наличии у цифрового проекта трансформационного эффекта:

- создается или функционально расширяется платформенное решение;

- доступ к платформенному решению разграничивается между группами пользователей исключительно на основе функциональных ролей и не дискриминирует ни одну категорию;

- все участники проекта (заказчик, оператор, разработчик) действуют открыто и прозрачно;

- цифровые технологии применяются в платформенном решении для конкретных задач (или предусмотрена возможность их встраивания);

- четко выделена целевая предметная область, определены конкретные потребители и заинтересованные стороны;

- проект реализуется (а платформенное решение создается) либо в инициативном порядке, либо по поручению вышестоящей организации (то есть в пределах разрешенной деятельности);

- проект соответствует действующему законодательству или предусматривает дополнение и изменение нормативно-правовых актов в установленном порядке.

Если проект не соответствует базовым условиям, то ни о каких трансформационных эффектах и думать нечего.

Квалификационные условия оценки эффекта

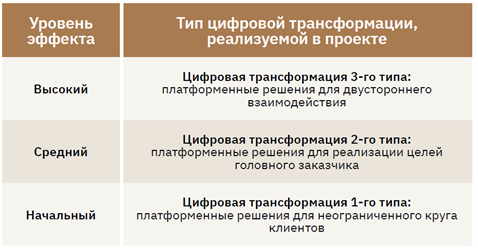

Для оценки трансформационных эффектов авторы доклада объединили возможные сценарии трансформации деятельности в три типа (см. таблицу). И в зависимости от того, к какому типу относится сценарий, уровень изменений будет разным.

Таблица. Три типа цифровой трансформации и уровень эффектов

Первый тип цифровой трансформации превращает госуслугу в новое платформенное решение, доступное гражданам в автоматическом режиме. Здесь автоматизируется предоставление клиентам ИТ-ресурсов, функций системы и данных, а также устраняются транзакционные издержки по сделкам и типовым поставкам конечным потребителям. Цифровая платформа обеспечивает клиентам специализированную технологическую базу, специализированные типовые автоматизированные функции и/или специализированный инфраструктурный информационный сервис. Мы употребили термин «цифровая платформа», поэтому приведем его определение:

Уже при первом типе цифровой трансформации происходят кардинальные изменения: отпадает необходимость в физических посредниках; за счет полноценного сбора данных по единому каналу и единой управляемой схеме появляется качественная база для аналитики; профиль пользователя начинает формироваться адекватно и объективно.

Второй тип цифровой трансформации, автоматизирует совместную деятельность заказчика и подрядчиков. Платформенное решение второго типа обеспечивает клиентам кооперацию для реализации общих задач головной организации (заказчика) в части обмена специализированными значимыми данными и информацией; инициирования, проведения и закрытия сделок (контрактации); контроля исполнения и приемки работ; получения обратной связи. Если цифровая трансформация первого типа направлена на реализацию ценностного предложения клиенту, то второго типа обеспечивает создание того решения, которое в последующем может быть ответом на проблему клиента в рамках ценностного предложения. При этом цифровая трансформация второго типа тоже дает пользователям возможность удовлетворять их потребности в автоматизированном режиме.

Третий тип цифровой трансформации автоматизирует сквозные процессы взаимодействия нескольких сторон в целевой предметной области, причем каждая из сторон представлена множеством конкурирующих участников. Это позволяет устранить транзакционные издержки при двусторонних и многосторонних отношениях. Платформенное решение обеспечивает двум и более сторонам автоматизацию обмена упорядоченными связанными массивами данных; автоматизацию инициирования, проведения, фиксирования и закрытия сделок (контрактации); полностью или частично автоматизированное исполнение условий сделок (автоматизацию производства или поставки товара, выполнения работ, оказания услуг).

Особенности каждого из типов цифровой трансформации (и платформенных решений) легче увидеть при их сравнении:

- при цифровой трансформации первого типа клиенту в ответ на его проблему предлагается решение на платформе;

- при цифровой трансформации второго типа заказчик собирает/создает на платформе решение, которое требуется ему самому или которое он сможет передать клиенту;

- при цифровой трансформации третьего типа решение собирается/создается на платформе и на той же платформе передается клиенту.

Расширенные условия оценки эффекта

Расширенные условия характеризуют реализацию отдельных функций и возможностей трансформационного проекта, позволяют посмотреть на реализованное платформенное решение с точки зрения динамики изменений. Список расширенных условий, который привели в докладе авторы исследования не исчерпывающий и может быть дополнен.

- Публичность — открытость данных, кода, решений (в т. ч. через API); полная прозрачность работы заказчика, оператора и технологических поставщиков; готовность к обратной связи; развитие комьюнити проекта.

- Интеграция — возможность и готовность обмениваться с другими проектами данными, задачами, сервисами; программы обучения для пользователей и партнеров.

- Расширяемость — быстрое, эффективное и безопасное добавление функциональных компонентов; внутренний маркетплейс и расширения, готовность к логике микросервисной архитектуры.

- Динамика — достаточные для ценностного предложения скорость и качество развития решения, реализованы соответствующие технологии и инструменты гибкого управления.

- Персонализация и кастомизация — возможность начинать работу в стандартном режиме или провести глубокую персонализацию; динамическая подстройка под пользователя, в том числе с использованием алгоритмов.

- Специализация — предоставление наилучшего ценностного предложения в четко ограниченной целевой предметной области и постоянная наработка знаний и компетенций в соответствующей сфере (чтобы итерационно улучшать как платформенное решение, так и понимание проблем и задач клиента); углубление цифрового бизнес-процесса, когда все больше работы переходит к алгоритму.

Если проект отвечает нескольким таким условиям, то ожидаемый эффект будет получен быстрее и в дальнейшем может быть усилен.

Возможно, уровень качественных изменений не будет достижим сразу, и стратегия поможет с ответом на вопросы: как разбить движение на этапы, что необходимо сделать прежде, чем кардинальные цифровые изменения станут реальностью. При этом помним, что поток улучшений непрерывен и, по прошествии нескольких лет нынешний уровень также будет казаться начальным.

Чтобы оставить комментарий пожалуйста Авторизуйтесь