Причины неудач внедрения генеративного ИИ, почему пилотные проекты «застревают»

Почему мы видим «разрыв генеративного ИИ»? Почему одним компаниям удается получить ощутимый эффект и ROI проектов внедрения систем на базе генеративного ИИ у них достигает 70-80%, а другие компании застряли на этапе экспериментов, которые совершенно не влияют на финансовые показатели? Что разделяет определяет успех внедрения генеративного ИИ?

Интервью, опросы и анализ 300 открытых внедрений, проведенные экспертами MIT, позволили выделить несколько ключевых тенденций, которые формируют «разрыв генеративного ИИ».

- Вовлеченность топ-менеджмента. Традиционная проблема для ИТ-проектов видна и в ИИ-проектах. Когда инициатива внедрения генеративного ИИ идёт только от CIO, возникает барьер между «новаторами» и основной командой: рядовые сотрудники не видят пользы от пилота, не проходят обучение и воспринимают ИИ как очередную прихоть. Только там, где топ-менеджмент реально вовлечён, появляются «ИИ-евангелисты», способные раскачать волну изменений в компании.

- Проблемы масштабирования на сквозные процессы. Крупные компании запускают много пилотных проектов, но не могут выйти на этап масштабного внедрения в сквозных операционных процессах.

- Области применения генеративного ИИ. Половина всех бюджетов на генеративный ИИ уходит в продажи и маркетинг, хотя автоматизация внутренних процессов часто приносит больший эффект. Такой перекос возникает из-за простоты подсчёта результатов, а не из-за реальной пользы, и мешает компаниям сосредоточиться на действительно важных задачах.

- Стратегия реализации ИИ-проектов. Безусловно, нередко крупные компании предпочитают самостоятельно разрабатывать ИИ-инструменты, включая большие языковые модели. Однако, когда внедрение ведут внешние партнёры, результат оказывается успешным в два раза чаще.

- «Разрыв в обучении»: генеративный ИИ еще не готов к корпоративным проектам. Сегодняшние языковые модели имеют серьезное ограничение — система быстро теряет контекст, не учится на ошибках и не развивается сама. У генеративного ИИ просто нет нужной «памяти» и способности учиться в процессе работы. Об этом мы подробнее расскажем ниже.

- Скорость развития технологий. Безумная скорость появления новых инструментов усложняет задачу: компании не успевают изменять культуру и практики взаимодействия между отделами, фрагментируя ИИ-инициативы и «локализуя» их.

В отчете отмечается, что успех чаще всего достигают стартапы и крупные компании, четко решающие одну бизнес-проблему, а также грамотно выстраивающие стратегию реализации, опираясь на партнерства. Обо всем этом мы подробнее расскажем ниже.

Проблемы масштабирования на сквозные процессы

Одна из главных проблем большинства компаний — не качество ИИ-моделей, а проникновение в основные процессы компании. Компании пробуют ИИ-инструменты, но лишь немногие запускают решения в работу на уровне компании. Массово используются универсальные сервисы, вроде ChatGPT, а заточенные под компанию решения корпоративного класса внедряются мало.

Исследование показало, что абсолютное большинство (до 90%) компаний-неудачников ограничиваются единичными пилотами, не интегрируют генеративный ИИ в сквозные бизнес-процессы, а создают ИИ-сервисы для отдельного подразделения. Например, компания гордится экспериментом с чат-ботом на основе открытой большой языковой модели или автоматизацией типового процесса поддержки клиентов. Как итог — рост эффективности таких подразделений редко дотягивает до 5%.

Массовые и стандартные инструменты вроде ChatGPT хорошо работают для отдельных людей, но плохо интегрируются в корпоративные процессы. Чат-боты легко запустить и попробовать, они гибкие. Типовые чат-боты на основе больших языковых моделей вроде ChatGPT легко проходят путь от пилота до внедрения — примерно в 83% случаев, но не справляются с критически важными задачами — у них нет долгосрочной памяти и возможностей глубокой настройки. В результате только 5% корпоративных ИИ-решений доходят до реального использования. Именно это мешает большинству компаний двигаться дальше.

Конечно, корпоративные ИИ-решения уже появились, но пока, они мало кого устраивают. В отчете отмечается, что руководители компаний относились к существующим корпоративным ИИ-решениям настороженно: их называли «хрупкими», «чересчур сложными» и не подходящими для реальных задач. Как отметил один из CIO: «За этот год мы посмотрели десятки демо-версий. Полезными оказались одна-две. Всё остальное — просто красивые “обёртки” или лабораторные игрушки». Как результат, генеративный ИИ в большинстве случаев так и остаётся внутренней «игрушкой» отдельных подразделений.

Области применения генеративного ИИ

Если посмотреть по областям применения, инвестиции в генеративный ИИ чаще всего сосредоточены в нескольких отделах: в среднем 70% бюджета уходят в продажи и маркетинг. По мнению экспертов MIT продажи и маркетинг лидируют потому, что здесь легко показать результат. Метрики вроде количества встреч или скорости ответа на письма легко напрямую связать с показателями работы или целями компании. Однако максимальный возврат инвестиций в автоматизации бэк-офиса в большинстве случае не здесь.

Максимальная отдача от инвестиций в компаниях-лидерах — в операционной деятельности и финансах. Большинство пилотов сосредоточено на инструментах для фронт-офиса, но эксперты MIT считают, что именно решения для бэк-офиса приносят реальную экономию. Настоящая выгода приходит, когда бизнес начинает заменять на ИИ-решения аутсорсинг бизнес-процессов и услуги внешних поставщиков. Юридические, закупочные и финансовые отделы приносят более скрытые, но не менее важные выгоды: меньше рисков, оптимизированные рабочие процессы и ускоренное закрытие отчетных периодов. В отчете приводятся следующие эффекты, которые получили компании-лидеры, внедряя генеративный ИИ в бэк-офисе:

- отказ от BPO (business process outsourcing) помогает сэкономить от $2 до $10 млн в год;

- расходы на услуги внешних подрядчиков (маркетинговые и digital-агентства, контент-студии и т.д.) снижаются на 30%, так как генеративный ИИ снижает затраты на креатив и контент;

- проверки рисков в финансовых сервисах теперь обходятся дешевле, экономия около $1 млн в год за счет отказа от внешнего риск-менеджмента.

Однако такие результаты сложнее представить на совещании, поэтому таких проектов значительно меньше.

Стратегии создания ИИ-систем: разработка, покупка, гибрид

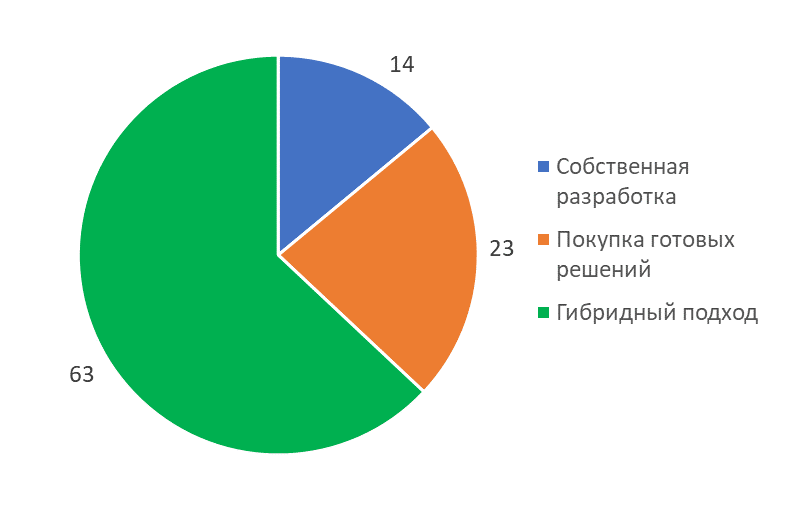

Существует несколько стратегий создания ИИ-решений: самостоятельно «с нуля», покупка готовой ИИ-системы корпоративного класса и гибридная модель, совмещающая оба подхода. Эксперты MIT NADA пришли к таким выводам.

- Компании, выбравшие стратегию собственной разработки «с нуля» превращаются в цифровые лаборатории, но страдают от сложности тиражирования и высокой стоимости интеграции.

- Покупка готовых ИИ-систем работает хорошо только на ранних этапах — без внутренней команды экспертов отдача от пилотных проектов быстро падает.

- Лидируют те, кто строит гибридную модель – партнерство с поставщиками ИИ-решений, совместное проектирование, развитие своей экспертизы и разработка собственных решений параллельно с закупками корпоративных ИИ-систем.

В 2025 году доля компаний, внедряющих гибридные стратегии внедрения ИИ, превысила 63%, среди всех успешных компаний (рис. 4).

Рис. 4. Стратегии создания ИИ-систем среди успешных компаний.

При выборе ИИ-систем заказчики выделяют несколько приоритетов. Эксперты MIT NADA выделили из интервью, ключевые приоритеты, которые чаще всего о покупке:

- гибкость при изменениях;

- способность к улучшениям в течение времени;

- четкие границы и условия использования данных;

- минимальные изменения, которые требуются в привычных инструментах;

- глубокое понимание нашего рабочего процесса;

- доверие.

«Разрыв в обучении»: генеративный ИИ еще не готов к корпоративным проектам

Интерфейсы больших языковых моделей удобны, и пользователи их любят, но компании не спешат внедрять такие решения для серьёзной работы. Исследование показало, что дело не только в удобстве. Главный барьер — отсутствие у сегодняшних генеративных ИИ-моделей длительной «памяти» и навыка учиться на прошлых действиях. Именно этот пробел мешает внедрению генеративного ИИ в компаниях.

Пользователи используют генеративный ИИ для простых задач, но не доверяют ему ответственные проекты из-за отсутствия долговременной памяти. Исследование цитирует одного юриста: «Для мозгового штурма и первых версий — это отличный помощник. Но он не запоминает предпочтения клиента и не учитывает мои прошлые правки. Каждый раз он повторяет одни и те же ошибки, и мне приходится заново объяснять всё с нуля. В работе, где цена ошибки высока, мне нужна система, которая накапливает опыт и становится умнее со временем». Пользователи ценят гибкость и простоту больших языковых моделей, но им нужно запоминание контекста и предыдущей истории взаимодействия — а этого нынешние инструменты пока не дают. Эксперты MIT NADA пришли к выводу, что существует фундаментальный «разрыв в обучении».

Компании остро нуждаются в ИИ-решениях, которые умеют обучаться, запоминать и улучшаться со временем в процессе работы в компании. Но пока 90% пользователей выбирают людей для задач, где ошибка недопустима.

В отчете отмечается, что стартапы строят системы, которые учатся на обратной связи (это ключевое требование 66 % руководителей), умеют сохранять контекст (63% считают это обязательным) и гибко подстраиваются под конкретные задачи.

Теневой ИИ: как сотрудники прокладывают путь к ИИ

Одно из самых ярких открытий экспертов MIT NANDA: массовое распространение «теневого ИИ» — когда сотрудники самостоятельно внедряют ИИ-инструменты, иногда в обход формальных каналов и внутренней безопасности. Пока официальные пилоты буксуют, инициативные сотрудники строят собственные сценарии использования генеративного ИИ — и такие решения зачастую быстрее дают компанию конкурентное преимущество.

Типовой пример пример: тимлид отдела продаж подключает публичный чат-бот на базе ChatGPT для работы с запросами B2B-клиентов — формально этот ИИ-бот нигде не согласован, но фактически снижает нагрузку на поддержку на 37%. Или бухгалтеры используют ChatGPT для сверки счетов с помощью генеративных моделей, хотя официальное ИТ даже не в курсе таких новаций. Исследование показало, что только 40 % компаний оформили корпоративную подписку, но сотрудники более 90 % опрошенных компаний признались, что регулярно используют личные ИИ-инструменты для работы. Почти каждый участник исследования применял ту или иную языковую модель для решения рабочих задач. Эксперты MIT NANDA фиксируют опасную тенденцию.

Безусловно, развитие «теневого ИИ» без контроля ведёт к рискам информационной безопасности, конфликтам между подразделениями, а также — к потере единого корпоративного стандарта данных. Но эксперты MIT NANDA трактуют этот феномен не только как угрозу, а и как свидетельство возникновения эффективной цифровой культуры «снизу»: сотрудники могут успешно преодолеть разрыв в использовании генеративного ИИ, если у них есть доступ к удобным и гибким инструментам. Компании, которые замечают эту тенденцию и используют её, формируют новые подходы к внедрению ИИ в бизнесе. Они учатся интегрировать самодельные инструменты в корпоративную ИТ-архитектуру, находят кейсы для дальнейшего тиражирования и формируют новые организационные роли, например «Владелец продукта по ИИ».

Рекомендации топ-менеджменту

Рекомендации, которые даёт MIT на основе исследований внедрения ИИ в 2025 году, звучат просто, но на практике требуют серьёзного пересмотра корпоративных практик и подходов.

- Первая задача — пересмотреть ключевые показатели эффективности. Нужно не просто внедрить генеративные модели для какого-то быстрого и понятного результата, а пересмотреть ключевые показатели эффективности подразделений так, чтобы главный акцент делался не на количественные объёмы или сроки, а на реальный бизнес-эффект от генеративного ИИ.

- Не откладывайте системное обучение по ИИ. Важно не просто отправлять на курсы энтузиастов, а выстраивать обучение для всего коллектива, делая ИИ понятным и доступным на каждом уровне: от операционных специалистов до топ-менеджера. Выигрывают те, кто встраивает ИИ-образование в стандартные корпоративные программы обучения.

- Третий шаг — создать отдельную точку ответственности за развитие практик работы с искусственным интеллектом. Не надейтесь на случай: если за лучшие примеры применения ИИ не отвечает конкретный руководитель или подразделение, знания расползаются по компании случайно, их невозможно трансформировать в корпоративный стандарт. Как только такой центр компетенций появляется, обмен опытом ускоряется, а масштабировать находки становится куда проще.

- Не упускайте феномен «теневого ИИ». В крупных компаниях лучшие работающие решения часто рождаются вне официальных ИТ-инициатив — их создают инициативные сотрудники «на коленке», в обход сложных процедур внедрения. Ваша задача — заметить эти ростки изменений, поддержать их ресурсами, помочь доработать и легализовать, превратить самодельные практики в стандартное корпоративное знание. Именно на таких примерах строится новая культура внутреннего предпринимательства — и появляется кадры, которых невозможно нанять с рынка.

- Новая управленческая позиция — директор по искусственному интеллекту (Chief AI Officer). Именно этот человек способен аккумулировать лучшие внутренние и внешние находки, структурировать проекты и процессы внедрения ИИ, а главное — научиться быстро тиражировать успешные кейсы без сильной зависимости от внешних консультантов.

***

2025 год чётко разделил компании на тех, кто делает ИИ частью своей бизнес-модели, и тех, кто остаётся в догоняющих. Рынок уже не простит медлительности: выживают те, кто учится быстрее остальных, внедряет практики шире, масштабирует решения оперативнее конкурентов. Самый опасный риск — потерять темп, уйти в пилоты ради галочки и упустить критическую точку накопления навыков. Следующий год только усилит этот тренд: вопрос не в технологиях как таковых, а в принципиальной смелости — отказаться от привычного и попробовать построить новый стиль отношений с цифровыми системами. И только от ваших шагов зависит, окажетесь вы в числе уверенных лидеров или будете раз за разом сожалеть о вчерашних возможностях.

Чтобы оставить комментарий пожалуйста Авторизуйтесь